崙曮丂嫵墹岇崙帥乮搶帥乯丂楡壴栧丂嫗搒巗撿嬫

楡壴栧乮崙曮乯

嫵墹岇崙帥乮搶帥乯

楡壴栧

崙曮

姍憅帪戙慜婜

俫俷俵俤偵栠傞

乮楌巎乯

794擭丄姾晲揤峜偑暯埨嫗傊慗搒偟偨嵺偵丄梾忛栧偺搶惣偵偦傟偧傟戝帥傪抲偄偨丅

丂偦偺堦偮丄偙偺搶帥偼丄尰嵼傕傕偲偺応強偵偦偺傑傑巆偭偰偄偰丄堦媺巎愓偵巜掕偝傟丄悽奅堚嶻偵傕搊榐偝傟偰偄傞丅

丂搶帥偑楌巎揑偵杮奿揑偵妶摦傪奐巒偟偨偺偼丄峅朄戝巘偑嵉夈揤峜偵傛傝壓帓偝傟丄憿塩傪巒傔偨崰偱偁傝丄

埲屻丄恀尵枾嫵偺崻杮摴応偲偟偰塰偊偰偒偨偑丄偦偺楌巎偺拞偱婔搙傕戜晽丄棆壩丄暫壩側偳偺

嵭奞傪庴偗傞偙偲偵側傞丅

丂偟偐偟偦偺搒搙丄柉廜偺怣嬄偺椡偵傛傝偦偺摪搩偑嵞寶偝傟偰偒偨偲偄偆丅

杮朧惣懁丄恜惗捠傝偵柺偟偰寶偮偙偺楡壴栧偼丄姍憅帪戙嵞寶偺敧媟栧偱偁傝丄暯埨帪戙偵嬻奀偑偙偺栧傪偔偖偭偰崅栰嶳傊椃棫偭偨偲揱傢傞丅

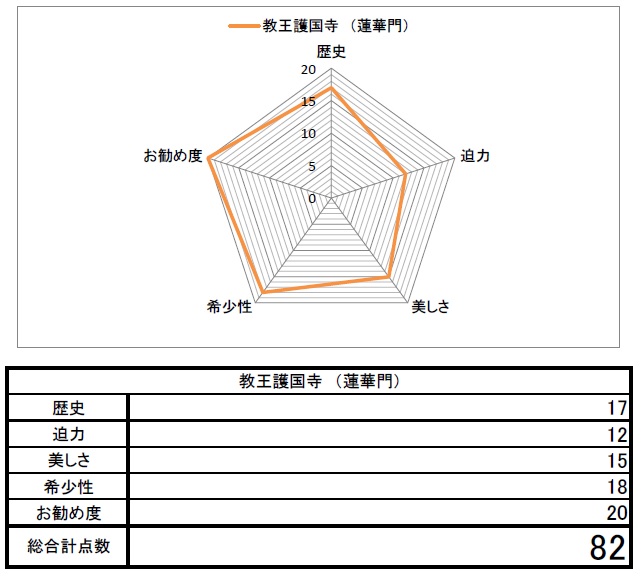

幚尡揑婇夋丂崙曮寶抸昡壙僠儍乕僩恾

崙曮寶抸偺擻椡抣傪僒僀僩娗棟恖偑撈抐偲曃尒偱揰悢壔

乮仸乯昡壙婎弨

仜楌巎丂寶憿暔偺寶棫偝傟偨擭戙偺屆偝傪揰悢壔偟偨傕偺丅

丂旘捁帪戙埲慜乮俀侽揰乯丄撧椙帪戙乮侾俋揰乯丄暯埨帪戙乮侾俉揰乯丄

姍憅帪戙乮侾俈揰乯丄撿杒挬帪戙乮侾俇揰乯丄幒挰帪戙乮侾俆揰乯丄愴崙帪戙乮侾係揰乯丄埨搚搷嶳帪戙乮侾俁揰乯丄峕屗帪戙慜婜乮侾俀揰乯丄

峕屗帪戙屻婜乮侾侽揰乯丄柧帯帪戙乮俉揰乯丄戝惓帪戙乮俇揰乯丄徍榓帪戙慜婜乮俆揰乯丄徍榓帪戙屻婜乮俁揰乯丄

暯惉帪戙埲崀乮侾揰乯

仜敆椡丂寶憿暔偺嫄戝偝丄偁傞偄偼尒偨栚偺敆椡傪揰悢壔偟偨傕偺丅

仜旤偟偝丂尒偨栚偺旤偟偝傪揰悢壔丅

仜婓彮惈丂偦偺堄彔傗宍幃側偳偑摨偠暘椶偱偁傞寶憿暔偺尰懚椺偺彮側偝傪揰悢壔丅

仜偍偡偡傔搙丂娗棟恖偺偍偡偡傔搙傪揰悢壔丅庡偵娤岝枮懌搙丄偦偺懠丄僀儞僷僋僩側偳傪廳帇丅

埲忋偼偡傋偰丄惓幃側傕偺偱偼側偔丄娗棟恖偺撈抐偲曃尒偵傛傞昡壙偱偁傞丅

乮崙曮寶憿暔朘栤擔婰乯

10寧傕敿偽偵偝偟偐偐偭偨偙偺擔丅丂崱壞偺嶦恖揑弸偝傕傛偆傗偔棊偪拝偄偰偒偨偺偱丄3儢寧傇傝偺崙曮寶憿暔弰傝傪偡傞偙偲偵偟偨丅

丂崱夞偺朘栤愭偼偐偹偰傛傝丄嫗搒巗撪偺枹朘栤11審偺崙曮寶憿暔偲寛傔偰偄偨偺偩偑丄偄偐傫偣傫朘栤愭偑懡偄偺偱丄岎捠庤抜傪偳偆偡傞偐挷傋偰偄偨偲偙傠丄

嫗嶃揹幵偱偙偺帪婜丄亀嫗嶃傒傗偙枱梀僠働僢僩亁偲偄偆堦擔僼儕乕忔幵寯偑斕攧偝傟偰偄傞偙偲傪抦偭偨丅

丂偙偺忔幵寯偼丄斕攧壙奿1600墌偱丄嫗嶃慄慡慄丄嫗搒巗塩抧壓揝丒巗僶僗慡慄側偳偺嬫娫偑丄堦擔忔傝崀傝帺桼偲偄偆丄戝曄偍摼側忔幵寯偱偁傞丅

丂摿偵崱夞偺巹偺傛偆偵丄岎捠検偺懡偄嫗搒巗撪偺巎愓傪丄堦擔偱悢懡偔弰傞応崌偵偙偺僠働僢僩偼偆偭偰偮偗偱偁傞丅

傕偲傕偲巹偼僶僗堏摦偑寵偄偱丄偙傟傑偱嫗搒偵棃偨帪傕丄嬌椡僶僗偼棙梡偟側偄偱丄彮偟偺嫍棧側傜柍棟傗傝曕偄偨傝偟偰偄偨丅

丂偦偺嵟戝偺棟桼偺堦偮偑丄廫墌扨埵偱偺彫慘傪梡堄偟側偗傟偽側傜側偄偙偲偩丅

丂壗擭偐慜偵挿栰導惵栘懞偺戝朄帥傊峴偭偨偲偒丄愮嬋僶僗惵栘慄偺崀幵帪偵彫慘偺椉懼偵傕偨偮偄偰偄傞偲丄暓捀柺偺塣揮庤偵業崪偵寵側婄傪偝傟偨偙偲偼丄崱偱傕寉偄僩儔僂儅偩丅

丂偟偐偟亀嫗嶃傒傗偙枱梀僠働僢僩亁傪巊偊偽偦傫側晄埨傕僲乕僾儘僽儗儉丅丂僇乕僪憓擖岥偵僠働僢僩傪捠偡偩偗偱丄僴儎僥偺偛偲偔栚揑抧傊崀傝偰峴偗傞丅

丂偦傕偦傕嫗搒巗僶僗塣揮庤偼丄巗僶僗棙梡幰偵奜崙恖傪娷傔偨娤岝媞偑懡偄偨傔偐丄戝曄恊愗偱偁傝丄抧尦偺忢楢媞偟偐憡庤偵偟側偄揷幧幰偺僶僗塣揮庤偺傛偆偵丄椉懼偵懡彮傕偨偮偄偨偔傜偄偱寵側婄傪偟偨傝偼偟側偄丅

丂偦偟偰嫗搒巗僶僗偺枺椡偼壗傛傝傕偦偺楬慄偺悢偲僶僗偺杮悢偩傠偆丅丂嫗搒巗僶僗偺楬慄偼丄揷幧偺僶僗楬慄偲偼堘偭偰丄巗撪拞怱晹傪栐偺栚偺傛偆偵憱偭偰偄傞偨傔丄

庡梫娤岝抧偺傎偲傫偳傪栐梾偟偰偄傞丅丂偟偐傕丄傎偲傫偳偺楬慄偑暘扨埵偱塣峴偟偰偄傞偨傔丄偦傟傎偳懸偨偝傟偢丄栚揑抧偐傜栚揑抧傊僗儉乕僘偵堏摦偱偒傞偲偄偆偙偲偩丅

丒丒丒偲傑偁丄亀嫗嶃傒傗偙枱梀僠働僢僩亁偺偍摼姶傪椡愢偡傞偺偼偙偺偔傜偄偵偟偰丄杮戣偺亀搶帥楡壴栧亁偵擖傠偆偲巚偆丅

丂偙偺擔嵟弶偺栚揑抧偱偁傞崙曮亀搶帥楡壴栧亁傊偼丄傑偢帺戭嵟婑傝偺嫗嶃杮慄偺朸墂偱亀嫗嶃傒傗偙枱梀僠働僢僩亁傪峸擖屻丄嫗嶃揹揝亀搶暉帥墂亁壓幵丅

丂偦偟偰丄巗僶僗亀搶暉帥僶僗掆亁偐傜202斣宯摑偺僶僗偵忔傝丄亀搶帥撿栧慜僶僗掆亁偱崀傝偰搆曕2暘傎偳偱傗偭偰偒偨丅

丂偙偺栧偼搶帥偺惣懁偼偢傟偺栚棫偨側偄応強偵偁傞偑丄僶僗掆偐傜偼嬤偄丅丂巹偼搶帥傊偼壗搙傕懌傪塣傫偱偄傞偺偩偑丄偦偺崙曮寶憿暔偺拞偱

偙偺楡壴栧偩偗偼僗儖乕偟偰偄偨丅丂偍偦傜偔娤岝媞偺戝敿偼偙偺栧偺応強傑偱傢偞傢偞棃側偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅

丂偟偐偟搶帥偱傕孅巜偺屆偝傪屩傞偙偺栧偼戝曄婱廳側傕偺偱偁傝丄

搶帥傊棃偨側傜惀旕偲傕棫偪婑傞傋偒偲偙傠偩傠偆丅

丂楡壴栧傪尒偨屻丄巹偼搶帥偺懠偺崙曮寶憿暔傪攓娤偡傞偨傔偵丄撿戝栧偺曽傊曕傪恑傔偨丅

丂師偺栚揑抧偼丄搶帥嬥摪乮崙曮乯偱偁傞丅

乮仸崙曮寶憿暔嶣塭億僀儞僩乯

嫬撪偺奜偐傜偼帺桼偵嶣塭偱偒傞丅

嘆楡壴栧乮崙曮乯

昞尯娭偱偁傞撿戝栧廃曈偲堘偭偰丄偙偺偁偨傝偼傂偭偦傝偟偰偄傞丅

嘇奜偐傜尒偨屲廳搩乮崙曮乯

楡壴栧尒妛屻丄杧偵増偭偰撿戝栧偺曽傊曕偄偰峴偔偲丄 偍撻愼傒崙曮屲廳搩偑尒偊偰偒偨丅

挀幵応丂桳

暓搩弰楃僪儔僀僽擄堈搙丂旕忢偵堈偟偄乮仛乯

仛侾偮仺旕忢偵堈偟偄

仛俀偮仺堈偟偄

仛俁偮仺傆偮偆

仛係偮仺擄偟偄

仛俆偮仺旕忢偵擄偟偄

偍偡偡傔傾僋僙僗曽朄

廃曈摴楬偼廰懾偟偰偄傞偙偲偑懡偄丅嬤揝搶帥墂偐傜嬤偄偺偱揹幵丄

傕偟偔偼僶僗偑偍偡偡傔

廧強

嫗搒巗撿嬫嬨忦挰1斣抧

傛傝戝偒側抧恾偱 擔杮崙曮寶憿暔儅僢僾 傪昞帵